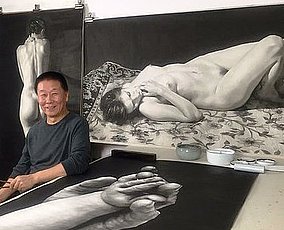

曲磊磊简介

采访曲磊磊 (2014年7月在他伦敦的家)

我采访人(Helmut Opletal/欧普雷):首先就想问问你,三十多年以后你,现在回顾1979年、1980年那个时期,有什么感想?

曲磊磊:时间很快。现在回过头来看:第一,这是一段很重要的历史。这个历史是个人的生活和整个中国的形势联系在一起的一段历史。因为中国在那个时候面临一个最大的转变。文革结束之后一直到今天的发展,这半个世纪,中国发生了翻天覆地的变化。简单地说,从秦始皇帝到毛泽东,基本上没有变。当然朝代更换了很多次,但基本都在一个框架内循环,就是独裁到暴力革命,再到新的独裁引发暴力革命,这么一个循环。因为这个是由中国历史发展的特点决定的,而这个特点又是由中国的文化和思想方式决定的,这是很难被个人意识所改变的。儒家文化、道家文化和佛家文化支撑着中国两千年。为什么这么说呢?简单来讲,儒家文化是为统治者准备的,是训练奴隶和统治奴隶的文化。中国的历次革命都是要推翻孔家文化,但是一旦得到权力以后,它发现,只有孔家的儒家文化是可以统治中国的。第二、有很多知识分子没有被纳入体制内。因为一般的流氓、土匪、农民起义都不可怕,可怕的是知识分子被卷入。这样就要给他们准备一条出路,就是他没有通过考试当官进仕途,所以道家文化就给了他们一条出路,让他们可以写文章、寄情山水、去画画儿。

佛家文化是给老百姓准备的,是人民。它要求老百姓、人民接受命运,然后求得下一世。所以这三个东西支撑着中国的整体的一个框架。这个框架一直延续到二十世纪。二十世纪初,很多外来的东西进来了,比如基督教。但是,毛泽东用了马克思主义,他觉得这个东西好用,把马克思主义、共产主义引进。也就是说,支撑着中国两千多年的这三个传统体系已经不行了,不行了就要有新的东西。新的东西当时倡导的最多的就是德先生和赛先生,Democracy 和 Science,科学和民主。但是这个在中国是没有基础的,中国太落后了。但是马克思主义、列宁主义太好用了,它主张暴力革命,主张用暴力把富人推翻,把土地和钱财拿出来给穷人,这个是有基础的。所以毛泽东用它成功了,是有它的历史原因的。历史在不断重演。这种重演到了文化大革命,推到最极端。毛泽东的极权和独裁,一个人统治所有的,十亿人只有一个脑子,这个东西在文化革命推到了极端,也把中国引到极端。那个时候中国也已经濒临崩溃了。十年没有生产,我们那个时候没有东西吃,六几年的时候饿死过四千万人。但是,到文化大革命的时候就不生产了。我现在跟我女儿讲,我们那个时候买什么东西都要票。一个人一个月只有半斤油,十个鸡蛋……

采访人:你女儿愿意听你讲这些故事吗?

曲:愿意听。我女儿说,我真希望像你经历这么多事儿。我说,不,我希望你永远不要经历这些事儿。我希望你幸福,生活过得简单。我们没有选择,没有办法。当时,其实大家都清楚,不能这样下去了,但是只要毛泽东在世,什么都不会改变。1976年,毛泽东的去世,其实是一个时代的结束,或者说,一整个政治体制的结束。但是,大家都知道要变,怎么变,不知道。华国锋当时很慢,说“两个凡是”,凡是毛泽东说的就不能变,凡是毛泽东…… 最后邓小平就等不及了,批判“两个凡是”,毛泽东说的也可能是错的,“两个凡是”就是不对的,我们要实践来检验真理。邓小平用这个把华国锋推倒了。【1977年2月7日《人民日报》、《红旗》杂志、《解放军报》发表《学好文件抓住纲》一文,文中也提出:“凡是毛主席作出的决策,我们都坚决维护;凡是毛主席的指示,我们都始终不渝地遵循。” 持此种观点的人被中共党内称为“凡是派”。】 邓小平上台以后,他很清楚【自己要做什么】。邓小平是个很了不起的人物,在中国历史上非常非常了不起,很重要,当然后来他犯了一个大错误,但那是后来的事儿,就是1989年的天安门,调动军队来镇压。这是一个很大的错误。

邓小平起了很大的作用,因为他主张一种实用主义哲学,就是“黑猫白猫”嘛。【邓小平曾于1962年发表的《怎样恢复农业生产》一文中引用刘伯承讲过的四川话:“黄猫、白毛猫。只要能捉住老鼠就是好猫。” 后黄猫传为黑猫,并形成了邓小平的“白猫黑猫论”。】 大家都不知道,但是知道要发展生产。怎么发展生产?发展经济,要改革。怎么改革?要走资本主义道路。不能说,因为资本主义是坏的,是反革命的【大笑】,只能说是中国特色的社会主义,其实就是中国特色的资本主义。这些年中国的发展,他们觉得可能是中国人自己的发明创造,完全不是。中国的发展是真正地、全面地融入了国际的金融、贸易、生产的体系。中国靠着廉价的劳动力、靠着进出口、靠着外国的投资,然后调动中国本身的内地的市场,然后再用大量的出口占有外国的低端的市场,这样发展起来的。在邓小平取得政权之后,各种各样在文化大革命当中被压制的思想全部都冒出来了。因为没有毛泽东了,华国锋也被推到了,邓小平的权力还没有稳固,就在这个阶段,从1977年左右到79年,是思想最活跃的一段,有各种各样的主张,其中比较有名的就是西单的民主墙。我自己比较喜欢艺术。我对很多学科,比如政治、文学等很多学科都有兴趣,但是不是去做政治家、文学家。我是喜欢搞艺术的,我的艺术是希望去表现我自己生活的经历和所想、所感觉到的东西。

采访人:这个搞艺术的愿望是从哪里来的?听说你爸爸也是文学家?

曲:从小。是作家。我妈妈那边都是医生。我们家女的都是医生,男的都用笔。我爸爸是作家,我哥哥是记者,我是画画儿的。其实画画儿从小就是纯粹的兴趣,不会写字的时候就开始画。然后我妈妈教我们念中国古诗。念完以后,你们大家一人画一张画儿,根据诗意。根据中国文化,就是诗中有画、画中有诗,诗和画是相结合的。我也想过写诗,也写过诗,但是我觉得我不是诗人 【大笑】。还是画画儿我兴趣更大。我从小学的是比较传统的中国画,山水、人物、花鸟,还有书法。因为那时候——中国五六十年代的时候——中国的教育已经改变了。书法和画画儿就是美术课。很多小孩儿都很不喜欢弄那个墨,但是我就觉得还不够。家里很支持我,因为父亲这边很多朋友都是画家、书法家、作家。

采访人:都是传统的?

曲:传统的。但是同时,我也能接受到一点儿西方的东西。比如说俄罗斯的东西,意大利的东西,但是很有限。

采访人:家里有这方面的书吗?

曲:家里有一点,不多,主要的还是文学的东西多。所以我小时候读书读得比较多一点,比如莎士比亚、巴尔扎克、狄更斯什么的。这些都是很小的时候就读的,也能看到一点点西方的艺术。从俄罗斯传过来的雕塑、古典油画,而且特别对裸体艺术有兴趣,因为在男孩儿的青春期嘛,觉得美得不得了。所以这个基本上就是一定的西方的影响,主要是中国传统的影响。还有在学校接受的革命英雄主义的教育。另外,在音乐上,我们有一段空白。从 Jazz【爵士乐】 到 Beatles【披头士乐队】,we know nothing about it【我们对此一无所知】。From Mozart directly to Rock&Roll【从莫扎特直接到摇滚乐】,我们中间是断的。包括西方的现代文学,也是断的。西方的现代绘画儿也是断的,不知道。就是从古典一下子就到了(印象派),比如说从米开朗基罗一下子就到了毕加索。毕加索那时候知道得也很少,知道一点点儿,因为毕加索是共产党【大笑】,所以知道一点。但是我们知道珂勒惠支比较多,Kollwitz,【凯特·柯勒惠支 Käthe Kollwitz, 1867-1945,德国表现主义版画家和雕塑家】因为鲁迅特别过介绍她。

我小时候就一直非常有兴趣画传统画、写书法。到文化革命,1966年的时候,那时候我15岁,初中二年级学生,整个儿就乱了。我们父母也成了革命的对象,被打倒了。那时候【对绘画】还是有兴趣,但是觉得传统绘画已经完全表达不了我的想法了。那时候就开始学习西洋画,因为要表达我内心的想法需要有西方绘画的技法和观念,能更充分地表达。68年我就去下乡插队了,知识青年被送到农村去。插队以后当过赤脚医生,当过农民,种地,很艰苦,在北大荒,在黑龙江。黑龙江冬天零下四十度。当然那时候很重要,我学到了很多东西。

1969年我父母就被解放了,他们算走资派。68年还没有,69年落实政策,就是有些干部不再是走资派了,被解放了,但是又没有给他们新的权力。有很多就像邓小平一样,被解放了又被打倒,又被解放又被打倒,反复好几次。我妈妈也是,反复好几次。总之,我就不是“黑五类”了,又变成好人了,就可以参军了。【中华人民共和国建国后,中共在历次政治运动中以阶级斗争为纲,对人实行成份划分,陆续出现了一部分低贱的、不属于“人民”范畴、需要被管制的人类,如地主、富农、反革命分子、坏分子、右派,不仅记入个人档案,而且基本实行后代承继制度。文化大革命中被称为“黑五类”。】所以1969年我就去当兵了,在北京西南的三十八军服兵役。当兵当了四年,这当中我也一直非常喜欢画,但那个时候没有什么机会去画。画家要写生,我参军那个地方山都很漂亮,像狼牙一样,叫狼牙山。画画儿都是偷偷画,比如有的报纸的边儿上,公开画就只能画毛主席、画红卫兵、画工农兵。谁被打倒了就画谁,画那些 comic【漫画】。刘少奇被打倒画刘少奇,邓小平被打倒画邓小平。【大笑】后来江青四人帮被打倒了……

采访人:那你在部队里面你做宣传……

曲:有时候还是有一点机会。我主要还是写文章。我做了一段时间战士以后,就被调去做报道员。我工作做得非常好,正要提拔我做干部的时候,北京市公安局找了一份材料寄到我们的部队,说这个人在文化革命初期在中学反对江青,反对中央文革。这个其实是事实。因为那个时候,我们也有一些小组,也写大字报、小字报,主要是反对中央文革在67、68年的时候的一些极左的路线,特别是反对江青的文攻武卫、挑起武斗。【以武装斗争的方式获得政权之后,毛泽东仍号召“不爱红妆爱武装”(毛泽东著名诗句)。在文化大革命初期,毛泽东于1966年8月18日接见红卫兵代表时,再次发出“要武”的号召,结果在中国各地出现了广泛的打人、酷刑等“要武”行为。进而在不同派别之间出现了真刀真枪的大规模武斗。22日,江青对河南省“群众组织”讲话时首次提出了“文攻武卫”的概念。7月23日,“文攻武卫”口号登在《文汇报》上,从此全国武斗急剧升级。】江青说话很随便,很糟糕,所以我们写了一些东西【反对她】。大概有一些这样的东西,被人告了。有人被抓了以后,审讯的时候把我供出来了。所以我的提拔就被停止了。停止了以后,一边受审查,一边还继续做工作,而且我工作还做得非常好。一直审查了两年,最后审查结束说没有问题。我参军的那个部队就是我父亲的老部队,所以他们出面干涉,最后就结束了。审查结束以后,我也不想在军队继续做下去了,因为我觉得我想做的不是这个,所以我要求回北京。回到北京,因为周恩来在人大的时候提出了“四个现代化”,1971年是很重要的一年。【周恩来是在1975年1月第四届全国人民代表大会第一次会议上做《政府工作报告》中提出了“四个现代化”。】

采访人:你回到北京是哪一年?

曲:1973年。就是在我开始被审查的时候,出了林彪的事件。1971年是我一个非常重要的转折点,因为几件大事儿发生了。我原来有一个非常好的女朋友,也因为我被审查,就跟我分手了,对我打击很大。我的事业在往上走的时候也被审查,停止了,对我打击很大。在这个时候,国家也发生了很大的事儿,一个是林彪事件。【根据中共官方说法,作为毛泽东的接班人、副统帅林彪于1971年9月13日乘飞机逃往前苏联,结果坠毁于蒙古人民共和国的温都而汗。】因为林彪是我们那个部队最老的上级,所以我那个时候开始想,中国到底发生了什么事情?因为我们一直是非常尊重和崇拜毛泽东和林彪的,那时候才开始用自己的脑子想问题了。然后是周恩来提出要搞“四个现代化”,跟美国开放,尼克松访问中国,这些事情都发生在71年到72年之间。这是一个非常重要的转变。那时候我就开始决定,我就等审查结束,结束之后我就要开始加入四个现代化的建设。那个时候非常 exciting【兴奋】,觉得中国应该走这条现代化的路。所以1973年审查结束,我就要求从军队出来,回到北京。

回到北京以后,我被分到北京电视台工作。一开始做照明和电工。我们拍电视纪录片。这样有机会走遍全国很多地方,上上下下,到工厂、农村、军队、学校…… 很多地方,所以才能更多地了解中国真正发生的情况。走出北京,加上自己的经历,回来我就开始想。我也试过搞无线电之类的,但我发现因为我们这代人整个失去了最重要阶段的教育,缺的课太多了:数学、物理、化学。所以这些很难。当时世界的科学技术已经发展得很快,美国已经登月了。

当时我们看了纪录片之后,简直不能相信,差距这么大。因为当我在军队的时候,在农村,穷得真是吃不上穿不暖。到73年我开始工作了以后,就比较冷静地问自己,我究竟想做什么。最后我就发现我最喜欢的还是画画儿。当时我父母也很支持,说那好,那你就专心画画儿,不管发生什么。从73年以后,就开始认真地画,所有的业余时间都用来画画儿,这样就开始比较系统地学习西方的绘画。

在1973年的有一天,我到一个朋友家,他是一个音乐家。他的爸爸是北京大学的副校长,是原来驻苏联的第一个文化参赞,非常有文化。但是文化大革命他爸爸被关在北京大学,后来瘫痪了。瘫痪了以后才让他回家。因为红卫兵不愿意管他了,才让他回家。有一天我去看他,他躺在床上,很茫然。这边全是书,这些书没有被烧掉。因为有很多书,我们家被抄过三次。那时候的书要么被烧掉了,要么就被送到造纸厂做纸浆,然后去印文化大革命中出版的毛泽东的书。

那时候我们很大的乐趣就是去偷书。图书馆被封了,我们就去偷书传来看。所以在那个时间,其实看了很多书。好多西方的名著都是在文革的时候看的。因为上边越禁止,我们越要看。我在他家,他跟我说,书架的下边有些画册,你要想看,可以看看。我看那些画册,都落了这么厚的灰,是1932年日本出版的《世界美术全集》,那是我第一次看到了印象派的画儿。然后觉得自己视野被打开了,原来画儿可以是这样的。

因为以前我对油画的印象只是俄罗斯的油画,列宾、苏里柯夫,列维坦…… 自从我看到莫奈、德加、雷诺阿,一下我就觉得艺术可以是这样子。【克劳德·莫奈 Claude Monet, 1840-1926, 法国画家, 印象派,代表人物。埃德加·德加 Edgar Degas, 1834-1917, 法国印象派画家。奥古斯特·雷诺阿 Auguste Renoir, 法国著名画家,也是印象派发展史上的领导人物之一】但是当时我对塞尚、梵高和高更,我看不懂。【保罗·塞尚 Paul Cézanne, 1839-1906, 法国著名画家,风格介于印象派到立体注意画派之间。文森特·梵高 Vincent van Gogh, 1853-1890,荷兰后印象派画家,表现主义的先驱。保罗·高更 (Paul Gaugin, 1848-1903, 法国印象派画家】后来其他的朋友来看,说这个特别重要。但是莫奈、德加一下子就看懂了。

那时候我有一辆自行车,天天带两个馒头、一块儿咸菜,然后一个画箱,就出去了。只要有时间,走到哪儿,就去画画儿,去画印象派的画儿,去学习。这同时当然也画很多素描。后来我妈妈在医科大学,她说你如果要把画画儿作为事业来做,我怎么能帮你?我说,要帮我,最需要的,我是要学人体解剖。她说那很方便,因为我妈妈跟她大学的教授都非常好,她就跟生理的那个教授说。正好那个时候有一个研究生班,是文化革命还没结束的时候,文化革命刚开始第一届,招了工农兵的学员,那时候有个班就开始学习解剖,然后我就跟这个班插班,在医科大学学了一年左右的人体解剖。我觉得这个对我帮助特别大。

因为我知道,我书上也看到了,像达芬奇 【列奥纳多·达·芬奇 (Leonardo da Vinci, 1452-1519, 文艺复兴时期人文主义的代表人物, 历史上最著名的画家之一】、伦勃朗 【伦勃朗·范·莱因 (Rembrandt van Rijn, 1606-1669, 欧洲巴洛克艺术的代表画家之一,17世纪荷兰黄金时代绘画的主要人物】都是去偷尸体来学习解剖,这是搞艺术一个非常核心的、非常重要的东西。所以我觉得经过那段学习,有一个突破,就是我在人体结构上没有问题了。另外在色彩上,主要是学习印象派的色彩。另外还有一个更重要的,就是我一直是想用艺术来表达我心里的东西,但是一直没有找到一个我自己的语言、一种方式。这样就一直在画,一直到1976年。

我刚才说过1971年是一个大的转折,1976年又是一个最大的转折。因为1976年发生的事可以把中国所有的历史和未来和文化和道德全部集中到一起。因为1976年一开始,就是周恩来去世,然后朱德,然后唐山大地震,然后毛泽东去世,然后四人帮被捕,然后文化革命结束。而且那一年我得了一场大病,脑炎。所以这一年是非常重要的一年,是一个非常重大的转变。当时因为我在中央电视台,我们做新闻纪录片。唐山地震之后,我们就去唐山,去拍地震,抗震救灾。那个是有史以来死了最多的人。官方报道是20万人,实际上是差不多40-50万人。白天去拍摄,一个是抗震救灾,一个是恢复生产,当时还要生产。当时的文化革命小组姚文元说:“地震算什么?

地震不过是在我们的地图上抹掉了一个城市,我们现在最重要的是革命。”到晚上没事的时候,我在帐篷里就想了很多。当时那种情况和中国发生的事儿,和文化大革命,和我们自己家里的经历,和我们家里的朋友,我们的朋友,还有很多我们认识的人被逼,有自杀的,有被杀害的…… 这些各种各样的事儿都在脑子里过了一遍。然后我没事儿就用一个小速写本儿,拿个钢笔勾啊勾啊勾啊,一条线、一条线,一张画儿、一张画儿,就像流水一样流出来了。我当时特别高兴,因为我觉得有一种语言,我可以说话。比如说,我几条线画了一个风。在风上面画了一个眼睛,这一个人呢,头发飘起来了。

其实在现实很沉重,我们其实想要那种自由,但是其实不过是吹起了头发。还有,比如一个地球在流血,流下来,然后一个烦恼的上帝。然后,还有一个女孩儿,眼泪掉下来,流成河。然后还有一种带血的剑,像这种被侮辱的、复仇的等等,画了很多。后来好多画儿就送人了,好多就贴在民主墙上了。贴在民主墙上,晚上就被人揭走了。白天再去贴。【笑】所以当时我的一些线条画儿呢,对当时是很有影响的。一般人有的说起来,说,哦,我知道这个人,当时画线描的。其实那时候就是这么画。后来有很多在《今天》的刊物上。《今天》上很多插图和画儿,都是我画的。

采访人:我们现在还是回到76年……

曲:1976年那时候我就在接着画了。76年文革结束以后,四人帮就被抓起来了。被抓之后,大家非常兴奋了,当时北京酒都被卖光了。这个兴奋期一直拖到77年初,大家一直都在庆祝,都知道要变了,但不知道会怎么变。都希望华国锋领导大变。但是一直还是不变,那人们就不高兴了,就开始要说话了。那个时候我还在接着画画儿,我们还有一些朋友,写诗的诗人朋友,还有一些朋友写小说,写文章,就是后来的伤痕文学了。这些主要作品和思想的出现主要是在77年和78年。76年以前我们大家都自己在做,也没有认真、主动地做,还是偷偷地做。

1977年、78年,就可以真的要写,或者要拍照,或者要画画儿。这时候就开始认识很多朋友,我当时最好的几个朋友,一个叫郭路生,郭路生的笔名叫食指,是一个非常非常有名的诗人,还有一个叫刘慧远【音】,他是研究理论、研究历史的,还有一个谢红,他是搞电影的,还有一个王力雄,很出名,后来专门研究西藏、新疆问题。他的笔名叫保密,写过一本书叫《黄祸》,很出名的。当时我们几个人在紫竹院公园见了几次,就开始计划我们要出一个刊物,包括诗歌、文学。后来见了三四次,正在讨论的时候,郭路生,就是食指,说现在有一个刊物跟我们想法一样,已经出版了,叫《今天》,我们就不用再另外单做了。郭路生就把我们带到《今天》,等于我们就加入《今天》了。我是从第二期开始进入《今天》的,第一期基本上是北岛、芒克、黄锐他们这几个人做起来。我一看大家都很高兴,因为大家想法都差不多嘛,就不用再另外单独做了。这样就开始参加《今天》的讨论会,开始画画儿,在《今天》上发表。如果有封二、或封三那个插画——因为他们刻钢板效果不好——我就手画,画很多张。在民主墙上每一期不都贴出来了吗?画儿也贴出来,晚上就被人揭走了,揭走了白天再贴。这时候就出了好几期了。

1978年的时候,黄锐和马德升,他们开始准备要做展览的时候,就跟大家商量。然后我就说,好啊,那咱们就一块儿做展览吧!后来就一直向美协申请,但是一直得不到批准。后来,我们还要再联系更多的艺术家,我就说,我们去看一个非常好的雕刻家,叫王克平,这样我就把王克平又介绍了进来。另外还介绍了像毛栗子、杨益平,也是我的小时候的好朋友,也都画得很好的。这样大家从不同的方向,来的大概有二十来个人,就准备做展览。但展览一直都得不到批准。得不到批准,我们就说不能再等了,要找一个合适的时机。那时候1979年准备了大半年,挺长时间了,那后来就说最好的时间就是三十年办大庆。79年国庆节的时候。我当时是很积极的。我说这个不管怎么样,我们要把它展出来。我是很赞同的。当时主要商量的是我们五六个人吧,有黄锐、马德升、王克平、阿城,还有我。人多的时候有李永存、博云,还有严力,大概这么几个人,商量比较多。最后提出来说,如果不让我们在画廊里面展览,我们在露天也要展。选择一个好的时间,就是秋季,在国庆节前后。

采访人:你同意,也没什么害怕?

曲:同意、同意!当时我觉得做了一个很正义的事,没有害怕。因为我觉得搞艺术嘛,这个没有什么。当时我觉得民主运动也没有那么可怕,也没有被禁止。而且当时民主墙是非常支持邓小平的,除了魏京生。因为民主墙最开始是不满意华国锋,要支持邓小平执政,然后尽快地搞改革。邓小平自己说,民主墙非常好,要永远保持下去。但是他权力稳固了之后,就不要了,说不行了。【大笑】

采访人:这个事你当时已经看得很清楚?

曲:那我看得不大清楚。那时候我们就觉得是搞艺术,我们反对的是四人帮,我们反对的是文化革命,我对邓小平是没有任何意见的。因为魏京生走得比较远,他觉得“警惕新的独裁者”,要搞“第五个现代化”。我当时觉得他比较激烈、比较极端,但是他很有思想,我很佩服他。因为我认识他也很早,我们在文化革命中去玩儿、去读书的时候,他就开始研究马克思主义啊,研究这些共产主义运动啊。他是一直在研究这个。

采访人:所以你文革时期已经认识他?

曲:认识他。不太熟,但是认识他。他后来就被捕了。最后给他的罪名是“出卖情报”,其实那个大家谁都知道的。【笑】

采访人:那你当时对这个事觉得怎么样?

曲:不知道。因为我觉得魏京生是一个人才,很棒的一个人才,很正义的一个人。而且我觉得他的观点呢,你可以同意,也可以不同意。这个很难说谁是最正确的,谁是对的,谁是错的。大家可以讨论,这个不是政治行动,他只是一种观点、一个想法。思想没有罪,行动是有罪的。当时我很关心,就是他被抓起来了。因为我觉得他提出的这些论点是为了中国好,为了中国现代化,为了中国总结过去的错误。我觉得我们可以想法都不一样,但是如果我们都是为了把中国做好,那我们就可以坐下来讨论。如果你要想把中国搞坏,那我们就不可以讨论。就是这样,很简单。

采访人:后来1979年10月1日游行之前你们怎么讨论的呢?

曲:是这样的。当时在展览的时候,决定了以后,我们就开始准备了。大家分工,有人去找一点钱。因为钱用的也不多,就是去买一些框子。我们去看了一个地方,当时我们先讨论是不是在民主墙,后来觉得民主墙不太好,因为是像一个政治活动的中心,而我们想搞艺术活动。后来想在广播电台,广播电台旁边那面墙很干净,又很大,但是地方比较偏。后来想来想去,美术馆这个地方最好。又是美术馆,旁边又有一个花园,花园又有铁栅栏。最理想。忘了,记不起来谁提出来。但是大家都觉得这个地方非常好。定了以后就分工,有人去买框子,我们去做海报。因为当时我有一个小的 flat【公寓】,就在我们家画海报。然后再分头准备,有人在现场维持。这样就决定在9月27日的早上几点钟,大家都同时到。到了以后,有人就开始用绳子把场地圈起来,就开始挂画儿。开始有一些说明书,还有那个收款箱子,也收了不少钱。居然还有十块钱的。

当时十块钱是很多钱了。当时他们还印了好多照片,还要卖一些。印了好多我线描的一些照片。反正各种活动搞起来。然后这个消息一下就传出来了,全北京人都来了。大家都特别高兴,但是也有很多人也看不懂。有些人说虽然我们看不懂,但是我觉得艺术家说出了我想说的话,什么的。我们从来没看过艺术是这样的。28日就又展了一天,但是这时候就比较乱了。他们就来干涉了,但是人还是越来越多了。到29日的时候,一来了以后,警察就都扣起来了,就不让展了。但是很多人都来了,来了以后说,怎么了,不知道,就说被扣起来了。这样就开始跟警察冲突了。开始很焦灼。开始讲理,讲理也没有办法,因为它上边有命令,不行。那么我和王克平就去法院,去告这个。黄锐和马德升就去美协交涉,当然最后是没有结果了。这时候很快就要十一国庆节了。

29日连夜开会。开会谁召集呢?主要就是这几个搞政治的团体。《北京之春》、《四五论坛》,就是刘青和徐文立他们为主来召集的。当然包括《今天》的北岛啊这样一些人。他们说,现在是我们的民主运动面临一个千载难逢的机会,有一场必胜的仗,就看你们打不打。这个仗是没有失败的,一定会胜利的。因为只做了一种估计,就是说公安局禁止一个民间的画展。画家的展览是不合法的,禁止画展是违背宪法的,是不对的,应该让艺术家重新展出。因为老百姓是同情画家的,所以只要重新展出,这就是一个胜利。不光是画展的胜利,也是民主运动的一个胜利。当时参加会的有王克平、马德升、黄锐、阿城,还有我。由我们来给星星画展做决定。具体的来说,就是要给北京市——北京市当时的市委书记是林乎加——要给北京市委写一封信,等于是最后通牒了。就是要把这个事情说明白,我们所需要的就是让画家重新展出,如果在十一之前得不到答复,那么我们就将在十一的时候在民主墙集会,然后游行到北京市委去请愿。大概是这么一个计划。

计划是这样,刘青和徐文立两个人交替着说,北京市委和林乎加绝对不会不给答复,因为面临着十一国庆节。国庆节是一个很大的事儿,而且三十年大庆,而且那一年没有官方的活动,没有庆祝活动,所以这是在给它一个非常大的压力,非常大的难题。北京市委要答复,它找不出理由来说画家是错的。所以要让画家重新展览,这就是我们的胜利。就做了这么一种估计。后来黄锐说,不同意游行,因为说我们搞的是艺术活动,不是政治活动。马德升就很激烈了,游!王克平也很激烈,也希望游行。王克平的想法就是,你要做事,要做就做得大,做大反而没事儿。要是最后你要退却了,反而就有问题。阿城说还有事儿,提前要走一步,阿城就先走了。后来就问我,你呢,磊磊。我说我同意,如果没有答复的话,我同意游行。这样的话就等于是三比一了。我们都同意,这样就通过了。

我们到十月一日,那时候就要开始准备一些东西。他们当时戴的那些小牌,就是工作人员的小牌,都是我画的。我回家赶快画一些这个东西。然后就计划好,几点,就是十月一日早上十点钟之前到民主墙,等待北京市委的答复。然后其他的就按计划来。后来我们跟几个朋友,包括北岛等,谈起这个事儿,都说当时其实到最后一分钟,我们还在希望北京市委的答复,都没有准备游行会发生。但是到十点钟,北京市委没有答复。没有答复,我们就觉得,就要按计划来做了。中国话说的“箭在弦上,不得不发”,或者“骑虎难下”,我们已经骑在老虎身上了,不能下来了。这时候刘青宣布集会开始,就简单地介绍了一下怎么回事儿。黄锐介绍了一下这个展览怎么被警方禁止,这时候要马德升作为星星画会的代表讲话。马德升当时非常激动,脸色苍白,“公民们,同胞们!”说今天是什么,就很激动地讲了一番话。

那这个讲话完了之后就宣布开始游行。这时候人已经特别多了,长安街的两边,我看大概有一两千人,在长安街上往东走。从西单走过来,不远,到新华门,就是国务院前面,长安街就被切断了。就是两排警察。因为那时候警察制服都是白的,我记得当时就是白花花一大片。这边就是很多很多人跟着,都不知道要发生什么事,要冲突了。然后这时候我们游行队伍里不知道谁起头,开始唱《国际歌》,那个时候我就觉得热血沸腾 boiling blood,very dignified【非常威风、气派】。我回头一看,就二十来个人,但是人都没有跑掉,都在马路的两边儿。但是游行队伍就没有了。游行的组织者很明智,就去跟警察谈判,后来回来说,我们这个游行是根据宪法,是受宪法保护的。

公安局不让从长安街走,可以,我们遵从警察的规定,我们从另外一条路走,这样就拐过去,从前三门大街到正义路,到了北京市委。到了北京市委那里就开始集会,坐在那儿,我们的代表就进去谈判。但是那天在北京市委只有两个值班的人,没有任何领导。值班的人不能做任何决定,只能说我们把意见跟领导反映,没有任何结果。游行开始的时候,集会的时候,各国的外国记者就都来了,因为那时候中国还不太懂控制外国记者。所以很快报纸啊什么都介绍了这个事,结果事儿就闹大了。闹大了以后据说林乎加非常恼火,不是对我们恼火,是对北京市公安局不会处理这个事情而恼火。北京市委书记林乎加其实是很开放的一个人,他其实还是很不错的。后来在那儿坐了有半个小时左右,最后我们的组织者就出来宣布解散,集会就解散了。后来听人说北京市公安局在准备调动人,如果再晚一些解散的话,就可能都被抓起来了。那天的活动基本上就是这样结束了。

采访人:当时你们在市委的时候,没有得到什么消息,他们同意你们继续展览之类的?

曲:没有,没有。但是后来,经过好长时间的研究,最后同意在北海。双方妥协了一下,就是不能在外边,最后在北海的画舫斋又重新做了一个展览。就等于这个事儿也没说我们对还是错,也没说公安局是对还是错,但是又重新展览了。展览了,当然人就更多了,据说大概有几万人来看。因为冬天那个时候很冷,在北海外边儿存自行车的老头儿特别高兴。从来没有冬天这么多人存自行车。

采访人:我另外还有一个事情要跟你谈一下,就是魏京生那个审判,那是怎么回事,你在当中的角色?

曲:对,因为那时候,魏京生的审判大家一直等了很长时间。当时还不知道怎么去处理政治犯。当时的审判是公审,公审其实是非常内部的。因为去参加公审的都是各个省市的公检法【公安系统、检察院系统和法院系统通称“公检法”】的人,来到北京学习怎么审判政治犯,外面的人是不可能进去的,在北京中级法院。但是我正好在中央电视台工作。

采访人:什么?外面的人都不许进?

曲:都不许进,控制很严格的,一定是公检法里边的。唯一的【例外】就是我们媒体的:新华社、人民日报、电视台。而且那天非常巧,正好轮到派我去做这个工作。头天晚上就告诉我了。第二天审判,我当时是照明员。马德升经常到我家来玩儿,马德升那天晚上就来了,就说起来,听说明天要审判魏京生。我说是啊,正好明天轮到我工作。马德升说那我得赶紧走。就走了。然后晚上我已经睡觉了,结果砰砰砰敲门,把我叫起来了,当时我还没有任何的准备。起来了以后,是刘青、徐文立,还有两个人,我忘了,一共四个人来的。说,听说明天要审老魏。我说是,明天我工作。他说,你能不能给录音?我说我没有录音机,第一。第二,我也不知道有什么规定。他说,我们有一个录音机。就拿出一个小录音机给我,还有磁带、电池。那我说,这个事儿比较重大,因为我是属于电视台的工作人员,不是属于司法机关的工作人员,说我要看它有什么规定。如果规定不允许,那我也没办法。如果没有这个规定,我尽量,我看我能做到什么。后来他们坐的时间不长,就走了。当天我就开始准备,把我的工作,当时我们的电源、灯光什么的都弄好,就然后等着审判开始。

采访人:那录音机就给你了。白天祥……

曲:给我了。我有一个小书包。对,后来听说是白天祥的录音机。那时候还没见过这样的小录音机,他就教我怎么用,怎么换磁带,哪个按键是什么,我学了一下。我把录音机放在书包里边,书包放在桌子上,我在前排就坐在那儿。审判之前,审判长宣布法庭纪律,三条:第一、保持会场安静;第二、不能随便走动;第三、如果要发言,需要审判长同意。后来,我一看,所有的人都把笔记本、铅笔放在桌子上,我说这是可以记录的嘛,公审可以记录。保险起见,我就把手伸进那个小包,按了按键,开始录。然后就把魏京生带上来,你是谁,叫什么名字,就开始了这个程序。魏京生很棒,没有辩护律师,自己辩护。起诉方面是公诉人。公诉人是北京市检察院的。那个细节就很长了,最后都有记录。所有我录音的内容,当天夜里,《今天》和编辑部的人就连夜整理出来,就贴到民主墙上了,所以就全世界都知道了,知道整个审判的过程。所有的对话都有。

采访人:那个磁带……

曲:磁带就是在中午吃饭的时候换的。因为电池已经用完了,磁带也用完了。中午吃饭的时候,从法院到饭馆,中间的一段路上,刘青还是徐文立,我忘了,在那儿等我,我把这个磁带交给他,然后他把新的磁带,大概是120分钟,很长的磁带,还有新的电池换好了。以后下午接着录,整个全部录下来了。晚上,审判完了以后,我的车就从法院直接开回电视台,不能停。然后他到我家来取。取了以后晚上就整理出来,就都贴到民主墙上了。当然这个事儿呢,我确实觉得很重大了。这事儿做完了以后,我觉得很严重了。因为当时大概判刑判得很重,判了十五年。包括我们家,我父母也非常担心,他们知道。但是我说,第一,我是工作人员;第二,我也没有违反它的规定;第三,我也希望大家都能听到,就是魏京生对也好,错也好,怎么审判的,大家要知道一个真相,因为大家没有机会进去。所以从任何一个角度都没有错误。后来公安局到电视台来找我的时候,电视台都很轰动嘛,以为要来抓人啦。其实没有。其实就是来了解情况,当时怎么回事?我说一、二、三,就是这么说的。

采访人:你告诉他们是你录的?

曲:我跟公安局说是我录的。其实,第二天,他们就都知道了。我们在星星画会,在《今天》编辑部,在《四五论坛》、《北京之春》、《沃土》等等这几个编辑部里很小范围、很少人开会商量的事儿,公安局马上都知道了。我不知道是有bug窃听器,还是有 spy【间谍】,但是马上都知道了。我跟马德升商量说,谁?我不是,我知道你不是。我们都一直不知道是谁。就是很少人开会的内容,他们都很清楚。所以后来公安局来调查的时候,我也说得很清楚,就是一二三,我说我是工作人员,我也希望大家都能听到,我没有违反任何规定,因为当时大家都在记录,没有说不许录音。但是当时这么说,实际上我也很担心,准备他们带来更大的麻烦。

后来也没有太多的麻烦,因为我想他们也不愿意惹太多麻烦。麻烦已经很多了。因为他多抓起来一个人,多一个麻烦。但是从那以后,我非常小心,因为任何一个错误都会惹来比较大的麻烦,包括骑自行车、闯红灯这样的问题,这样很小的事儿,我都很小心。比较明显的是,我其他的事儿就不顺利了。虽然我工作做得非常好,但是比如提薪、提职,都不会有。重要的工作也不会派我去。后来我想离开电视台了。在1980年的时候有一个机会,就是中央美术学院招研究生,考试,我就报考了。虽然我没有其他的学历,但是他们承认我有同等的能力,可以考试、考研究生。我考得非常好。当时全国的考生,我是第四名。那年收了七个研究生,我知道肯定是不顺利的,所以那时候我准备要辞职了,向离开电视台了,然后自己去做一个独立的艺术家。我当时做这么个计划:从黄河上游一直考察到下游,考察关于中国文明的一个起源。还有,沿着黄河考察民间艺术的发展。然后在这个过程当中自己画一批画儿,自己做一批创作。当然这个计划一直还没有做。

在十几年之后,魏京生放出来,他来访问伦敦的时候,我在滑铁卢车站 【Waterloo Station 】来接他,然后我们见面,好多年以后又见面,握手,他第一句话说:“你当年救了我一命。” 我说好啊,胜造七级浮屠。就是佛教说的“救人一命,胜造七级浮屠”,也是一个历史的缘分。后来他在 Amnesty International 【国际特赦组织】讲话的时候,我也是跟他在一起,帮他做翻译。当然我的英文也不太好,他一定要,说你来给我做翻译,报纸上还有照片什么的。后来我们一起去见了 Margaret Thatcher【玛格丽特·撒切尔, 1925-2013, 1979年至1990年为英国首相】,去见 Chris Patten【彭定康, 英国保守党政治家,1992年至1997年末任香港总督】,都是我们一起去谈一些中国的问题,现在还保持一些联系。这段历史就是这样。

采访人:你以后回中国、回大陆一直没问题吧?

曲:基本没问题,但是我知道有人会注意。有一次,在1989年,我们在香港做星星十年展的时候,在香港很轰动,所有的电视、报纸、电台全部都广播了。当时很多朋友就劝我不要回北京,因为那时候已经开始有学生运动,就是年初的时候。但是我觉得已经到了家门口了,我特别想我的父母,我一定要回去。回去了,公安局就找过我谈话。谈话主要就是了解你在国外要做什么事儿?我说在国外做一个艺术家,首先要生存,很不容易的,要吃饭,然后在搞艺术,我没有参与任何政治活动什么的,就是这样。但是没有什么太多的麻烦。我也很注意。第一、我不参加任何组织;第二、我也不参与任何针对政府的行动。因为我是一个艺术家。但是我的艺术涉及到政治问题的时候,我不会隐瞒我的想法。

我知道,因为我关注的就是人性、民族和未来。后来没有事儿了,因为他们也了解,他们在大使馆也都知道。因为我基本也比较专心地做艺术。当然我的艺术不是传统的艺术,还是当代艺术,当代艺术主要关注的也还是人的生存状态、人性和相关的一些问题。所以一直在一个比较纯粹的艺术圈子里,所以基本就没什么问题。另外一点,你在国外做得越好,回到中国越没有问题。就是你越出名、越成功,反而在中国越受欢迎。所以在2011年的时候,我在中国美术馆做了一个个人展览。因为中国现在变化也很大,中国现在从一个极端地、以政治为中心的社会变成了一个纯粹的以金钱为中心的这么一个状况,中国本身也是在变。当然政策上是外松内紧,对外面很开放,但是对里面控制思想控制比较紧。但是如果你没有组织,没有政治上的行动或者夺权这种暴力行动,基本上它不干涉。特别是当代艺术的发展,比我们星星的时候,要走得远多了。艺术方面现在跟西方没有区别了。

采访人:你现在回去跟别人或者跟官方一些代表谈,星星画展或者它的政治性的这个问题,他们怎么讲?

曲:星星画展他们也不愿意多谈。但是星星画展在最近的十年逐步被承认了,是中国当代艺术的先锋。正因为有星星画展的那个活动,所以后来的当代艺术才成为可能。就是后来的“八五新潮”和“后八九”,这些年轻人,他们自己也说,是跟着星星画展的路走过来的。

采访人:怎么提到当时“星星”的政治性或者参加过政治活动?

曲:其实作为政治活动,就是被禁止后的游行算是政治活动,争取一个艺术自由表现和维护宪法的这么一个游行。在这之外,基本上还是艺术活动。我觉得。但是艺术活动,这个很难分。

采访人:那你比方说你在北京办了展览,在这展览能提到这些事情吗?能提到当时的照片,或者……

曲:可以。在我在办展览的开幕式上,文化部的副部长来了,中国美术馆的馆长和副馆长、一些理论家来了。而且他们在讲话的时候都提到,“磊磊是早期星星画展的重要成员,星星画展是中国当代艺术的重要的开端。”他们都是这样提的,他们可以明确地说。所以星星画展在艺术上的作用现在可以公开地说,也比较认可。它基本不提政治上的事儿。因为三十年过去了,当年的一些人现在年纪已经很大了。也有好多朋友提出来,你看当初你们在美术馆外面,现在你在美术馆里面做个人展览。主要你在艺术上的一个成功还是被认可了。

他们基本上对我艺术上的追求还是认可的。我希望是这样。因为星星画展是一段历史,三十年说快也快,但是也很长的时间了。其实星星画展的历史作用,在最初的那个时候就已经完成了,就是我们在美术馆外面作为挑战者,把作品陈列,然后被警察禁止,然后我们反抗了,我们游行了,这个历史使命做完了。其他的就是,后来开始,把一个历史的链条打破了,然后开始了当代艺术。对我们来说,对星星画展的成员来说,如果你再继续在艺术路上做得好,那么星星画展是一段骄傲的历史。如果做不好,那就丢失了。所以最重要的还是我们在这个当代艺术的路上继续往前走,然后走出一条自己的路。我个人的追求,无论是在星星画展之前、之中,一直到后来这些年,三四十年,还是对人性和人的命运的关注,大概这还是最主要的。当然要把它做好,当然还是希望有一天我们这些人再集中到一起,三十五年四十年,回过头来再看。因为这些年大家走的路已经很不一样了。王克平还在做他的木雕;我在这样走;马德升在这样走;黄锐在那样走;艾未未呢,比较更前卫;李爽…… 都不一样。但是大家还都没有停止,但是如果有一天能够集中起来,再做一次展览,一定是非常有意思。